.

WHERE RODE THE BIRD

LÀ OÙ CHEVAUCHAIT L'OISEAU

emily dickinson

Chacun dessine ou forge pour soi “son” Emily Dickinson au cours de ses lectures, qui ne peuvent évidemment être purement passives, nous impliquent tout entier(e) ; a fortiori quand on traduit. On peut évidemment se rendre compte d’un tel abord en lisant le très beau et juste livre Chambre avec vue sur l’éternité - Emily Dickinson de C. Malroux. Mais...

je voudrais tester une hypothèse

non sur une lecture de ce livre indispensable, mais sur un moment même de l’œuvre de Dickinson : s'il y a bien un biais perceptif qui préside à la réception de cette dernière pour nous, n'y en a-t-il pas un aussi, « cognitif », à la sélection des poèmes par C. Malroux ? L’ambition générale, la visée dernière n’est évidemment que de chercher par ce moyen à enrichir le rapport à l’œuvre, son appréhension, et nullement une façon d’opposer une vraie lecture (la mienne) à une autre qui serait fausse (la sienne) : les deux dimensions que l'on va voir coexistent en toute certitude dans l’œuvre.

Protocole de l’expérimentation :

1°/Je choisis une année au hasard dans les Poésies complètes traduites par F. Delphy chez Flammarion.

2°/J’identifie les poèmes manquants dans la sélection de C. Malroux : dans son anthologie des poèmes de Dickinson en Poésie/Gallimard intitulé Car l’adieu, c’est la nuit.

3°/J’essaye d’évaluer ce qui, qualitativement, est exclu ou retenu et pourquoi. Lire la suite

MORTE-LA-VIVE

LA YARPE

joë bousquet

.

"Écrire sur le motif c’est, en un point toujours mouvant et inconscient du corps, prêter l’oreille à/fixer son regard sur ce qui du réel vient - qui ne se confond pas avec la réalité et peut même en dissembler largement."

Et c’est pourquoi le volume qui inaugure cette collection est un volume rassemblant deux (trois peut-être ?) contes : l'hors-réalité du conte - et son onirisme parfois - n'est pas quitter le réel, mais lui ménager un espace sûr. Premier paradoxe.

Et cet espace-de-réel, il fallait pour l'ouvrir durablement, un être cloué au lit, blessé, incapable de se déplacer et d'aller voir le monde : paralysé des pieds à la taille ; Joë Bousquet, donc. Deuxième paradoxe.

Mais des paradoxes, il faut dire, ce dernier n'était pas avare : ne répétait-il pas à l'envi, à qui voulait l'entendre, cette vérité étonnante, folle : "Ma blessure existait avant moi, je suis né pour l'incarner". Le vrai a parfois de ses invraisemblances !

La blessure n'est pas coupure définitive : incessamment "naturalisée", comme il le dit, par et dans l'écriture, elle est au coeur de l'existence, son existence, comme ce qu'il l'ouvre au monde, autrement : à sa part d'autre.

Les ombres et les lumières qui dessinent le contour contrasté des choses s'écoulent alors vers lui comme à l'inverse du sang naguère versé : le monde autre - et parfois l'autre monde - afflue sous son regard neuf, renouvelé.

Et sous ce regard, l'écriture sur le motif trouve une de ses possibilités, s'engageant même plus avant et singulièrement, en se réfléchissant comme dans un miroir - simple affaire de reflet, de semblant ? - sur le chemin de ce que voir veut dire.

Ce sont les puissances du regard que chacun des contes choisis explore et interroge dans une écriture au phrasé tout à fait unique, et qui n'est pas un simple style d'écriture détaché de son objet.

Il y a Simon, le peintre, et l'Hirondelle Blanche, dont "l'image l'attend sur tous les chevalets de (son) atelier" ; mais la tentation est trop grande, la peindre impossible : mieux vaut la rencontrer et l'accompagner - attirante présence de celle qui voudrait "donner (ses) yeux à ce qu'(elle) regarde"...

Et puis il y a Maugars qui - en son absence - "regarde trop les endroits où il promène l'Eugénie", sa promise ; et qui sur "le chemin qu'on suit les pieds nus" n'entend bientôt plus ses pas et s'éloigne. On l'avait pourtant prévenu : la Yarpe "te prendra avec tes regards."

Toujours alors, dans ces textes, se pose la question de la ressemblance : de l’écart entre ce qui est et ce qui apparaît ; toujours le jeux des regards se fait jeu de miroirs par où les masques visibles (ou du visible) laissent paraître l’invisible - qui les double ou les hante ;

toujours l’oeil pénétrant désidentifie l’être et la présence au point exact de l’ensorcellement : regarder c’est devenir l'œil même du monde ; arracher à l’autre le pouvoir d’être vu - annulant de ce fait toute présence au monde.

(Étant entendu que ce qui noue tout regard au monde et le fait puissance de visibilisation est pour Bousquet l’amour.)

Pour preuve de tout ceci, entre mille autres, ces mots que vous pourrez lire, mais présentés ici comme bribes de poème : du poème que ce livre est tout entier :

"Où est la source du jour

pour une vie

qui est sa propre image ?

“Si tu la vois seulement une fois,

tu ne me reconnaîtras plus,

tu ne m’aimera plus

qu’en souvenir d’elle

et parce que

tu diras

que je lui ressemble."

“Elle regardait les choses :

il y a un monde

à découvrir

en devenant

l’oeil

du monde que l’on voit”

Nicolas Millet, octobre 2021

REVOLTE CONTRE LA POESIE

LES 18 SECONDES

antonin artaud

.

“Il a été frappé d’une maladie bizarre.”

D’une maladie où “les mots nécessaires lui manquent”, qui le rend “incapable d’atteindre ses pensées”. Ici, Antonin Artaud ne parle pas de lui, non, mais bien du personnage central du scénario qu’il écrivit pour le cinémato(graphe) vers l’âge de 27 ou 28 ans environ.

Bien sûr, on ne peut s’empêcher d’y lire, rétrospectivement, comme une sorte de prescience par Artaud lui-même de son propre destin à venir ; et de voir, alors, dans ces dix-huit secondes que dure le temps réel de l’action, une sorte de testament.

Inversé, renversé s’entend : niant toute chronologie et se plaçant dans une autre temporalité/une temporalité autre où la presque première parole exprimée dit ce que sera en effet l’ultime sentiment, la dernière sensation livrée :

ce "surcroît d’images contradictoire”, cette incapacité “à donner une forme extérieure” à “quelque pensée” que ce soit : à la “traduire en gestes et en paroles appropriées”. Comme si donc, le premier mot disait à l’avance le dernier qui, lui, ne sera(it) pas dit :

tout l’effort d’Artaud, jusqu'à la fin, ayant été de refuser de se trouver “réduit à ne voir défiler en lui que des images” sans tenter de leur donner forme extérieure justement, d’appeler encore et encore les “mots qui ne répondent plus (là, maintenant) à son appel”,

et dans cet effort pour frayer les voies les plus invraisemblables - jusqu'à effrayer - inédites du langage et de l’art, et de l’art du langage : de cette poésie contre laquelle pourtant il se révolte dans une sorte de manifeste-libelle bien plus tard ; il a alors 48 ans et mourra quatre ans plus tard.

Les deux, Les dix-huit secondes et Révolte contre la poésie dessinent alors, chacun à un bout, ou presque, de la “trajectoire” d’Artaud, comme un cercle par quoi se referme son existence, toute chronologie s’annulant décidément, définitivement dans une pluralité d’oeuvres à jamais inséparées de la vie -

“Je ne conçois pas d’oeuvre comme détachée de la vie.”

dit-il en “préface” de L’Ombilic des Limbes (1925), à quoi il ajoute la nécessaire indistinction des minutes entre elles pour qui vit -

“Je me refuse à faire de différences

entre aucune des minutes

de moi-même.” -

et qui de cette vie, donc, ne forme jamais aucune idée extérieure, mais qui, dans le prolongement de son mouvement, l’extériorise alors nécessairement et/ou comme elle le peut, sous des formes diverses - toutes alors poétiques ici.

Et c’est pourquoi nous les publions ensemble, et pour la première fois : ressaisie à l’aune de la vie et de son temps dé-mesuré, leurs écritures ne s’opposent pas mais manifestent une tentative au contraire continuée - quels que soient les genres auxquels on tente de les faire appartenir.

Ce qui n’est, au fond, que suivre Antonin Artaud lui-même, ses propres indications :

“Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie, que dans un essai extérieur à moi-même, et qui m’apparaît comme une grossesse indifférente à mon esprit.”

(“préface” - Artaud récuse ce terme au même lieu, et on comprend maintenant pourquoi - de L’Ombilic des Limbes (1925), toujours.)

Ce qui signifie peut-être, si on lit bien, qu’il ne s’y retrouve justement pas : en tout cas, qu’il n’y retrouve que ce qu’on appelle communément le “moi” ou le “soi” ; mais ce sont là des

“états catastrophiqués de l’être

où le Vivant se laisse

emprisonner

par les formes

qu’il perçoit de lui.”

(Révolte contre la poésie, cette fois), états qui falsifie la poésie véritable en en faisant la p(r)ose qu’on sait une fois la vie déposée :

“Je ne veux pas d’une idée de moi dans mon poème,

et m’y revoir

moi.”

Car ce qui manque, au fond, à la poésie pour se faire poème : poème entier, non amputé : poème véritable et vivant, c’est le cœur : “mais qu’est-ce que mon cœur à mon poème.” demande Artaud.

“Mon cœur est ce qui n’est pas moi.”

Et “je veux donner mon cœur à mon poème”

répond-il dans le même mouvement, celle d’une, celle de la Révolte contre la poésie ;

Car il n’y a pas d’autre façon d’être poète. On n’est poète - et on ne naît justement pas poète, jamais, car alors on est dans l’illusion : “(on) se croit libre et (on) ne l’est pas” - à suivre ce qui nous a toujours précédé : cette “mise en incarnation de l’âme” qui nous a décidé/qui de nous a décidé “quand nous sommes entrés dans la poésie.” -

on n’est poète, donc, que comme “poète créateur” et donc, alors, nécessairement “en rébellion contre le moi et le soi” : que par cette “révolte contre le moi et le soi”, oui, qui à la fin nous "débarrasse de toutes les mauvaises incarnations du Verbe qui ne furent jamais qu’un compromis de lâcheté et d’illusion et d’(on ne sait) quelle fornication abjecte entre la lâcheté et l’illusion.”

Ainsi et seulement ainsi, la poésie, enfin “immaculée” : moi dé-taché : elle dé-tâchée, devient ce qu’elle est, devrait (toujours) être :

“innervation magnétique du coeur”

Et ce qu'Antonin Artaud dit, à la suite, dans ce même projet de lettre, écrite de Rodez le 7 mars 1946, de Gérard de Nerval vaut sans doute autant pour lui, mais reprenons la phrase en son entier :

“La poésie est une innervation magnétique du cœur,

dont l’être de Gérard de Nerval

(= Antonin Artaud)

a tenu toute sa vie

une caverne,

l’une des principales cavernes

émettrices

d’un vide

où se refait toute poésie”.

Nicolas Millet, décembre 2021

MAISON DE LUMIERE

nicolas millet

.

L’auteur se croyait arrivé à bon port. C’est en pleine mer qu’il se trouve rejeté. Dans l’immensité pourtant vide, une voix se fait entendre. Elle est d’un enfant qu’il reconnaît. Mais d’autres voix s’en mêlent, qui s'entremêlent aussi. Quelles voix ? Réminiscences de quoi au fond ? Il y a là :

mémoire de l’enfance

& des livres ;

l’espoir de la promesse

non tenue ;

l’histoire d’un désir

qu’on n’a plus.

Et ce phare,

halo de lumière

au loin

─ ira-t-on

jamais ?

LA DÉPLOYÉE

DES PAS SUR MOA-NEIGE

juliette fontaine

.

“J’écris dans les marges

du monde”,

dit-elle ─ simplement,

doucement.

Et à partir d’où, en effet ─ écrire ?

De quel pudique endroit

─ en retrait, sans être

retiré/e du monde ─

trouver à voir et à dire

l’en-vers des choses,

la jointure [des] corps ;

la soudure des eaux ?

Membrure du réel

invisible jusque-là.

De ces marges

seulement.

[le mot de l'éditeur]

Autrice, artiste plasticienne & commissaire d’exposition indépendante, Juliette Fontaine a déjà publié plusieurs recueils de poèmes, dont (Avant l’hiver) des fenaisons, préfacé par Yves Bonnefoy aux éditions L’entretoise en 2003 et Tu dis, aux éditions Isabelle Sauvage en 2006. Tout en continuant sa pratique artistique (dessin, vidéo, expositions, commissariats et direction du Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers depuis 2013), elle est récemment revenue à l’écriture de manière durable et intense : ce recueil en est le témoignage le plus saisissant. Tout y résonne d’une intériorité vibrante & retenue. Quelque chose y palpite continûment : au rythme d’un intime trouvant à s’éployer ─ sans s’épancher. Les mots alors figurent & paysagent. L’autre tacitement apparaît.

"elle connaît le désert et la lacune des routes,

les mains contenant l’armure du vide,

maintenant, le creuset visité du corps.

elle entend du vent le prologue et la promesse,

le germoir qui s’ouvre,

le passage inattendu pour des pas dans la neige."

CENT

MILLE OISEAUX

moncef ghachem

.

Fragments de vie et vie vouée à l’insulaire poésie. Poème pulvérisé et parole en archipel, comme l’affirme Char !

Cent Mille Oiseaux, je l’ai écrit d’un jet, à Paris, au début de novembre 1975. La guerre du Vietnam déposait les armes. En Espagne Franco – le caudillo – rentrait dans de très lentes agonies. Au Chili, Pinochet mettait en place une dictature de généraux assoiffés d’ordre, de sang et de larmes. En Tunisie, Bourguiba réprimait la jeunesse progressiste…

Le poète – l’Homme-poème – unit à sa voix la lumière, la terre et la mer tunisiennes…

M.G.

« ma mère je t’apporte de l’orge

et dans les flancs une maison

pour tous ceux qui n’en ont pas

ma mère qui gardes intact

mon hurlement de plante piétinée

de jardin englouti

ma mère de printemps éventrés

des récoltes volées et des puits taris

ma mère je t’apporte le plus beau des chants

et sur mes yeux noirs ton courage

que jamais ils n’ont pu incendier

ma mère je t’apporte de l’orge

et dans les flancs une maison »

M.G

prière d'insérer (2024) , exergue-dédicace (1975)

Né en 1946, dans la ville de Mahdia, d’une famille de pêcheurs, Moncef Ghachem est un des très grands noms de la poésie tunisienne trop peu connu en France. Traducteur en langue arabe de R. Char, L., E. Guillevic, H. Michaux ─ entre autres, c’est dans la langue de ces aînés admirés, bien connus (comme R. Char) ou amis (comme L. Gáspár), que son œuvre est écrite. Dans celle-ci, l’homme passe toujours l’individu : le lyrisme est humain avant tout. Une voix chante qui jamais ne mé-chante ─ refusant là tout (r)enfermement identitaire. Le poète, alors, nous offre dans sa langue, et à notre langue aussi, un espace précieux : espace de ferveur, ardent de fraternité ; lequel n’est possible que depuis la souffrance, la violence : les heurts et les malheurs de l’histoire ─ comme ici : Cent Mille Oiseaux fut publié pour la première fois en 1975, cinq ans après Gorges d’Enclos, premier recueil aujourd’hui perdu.

© éditions atmen, 2024

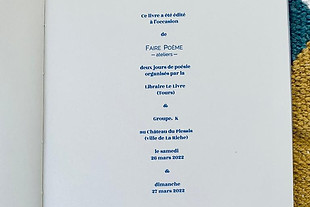

détail colorisé de la couverture originale de cent mille oiseaux (1975)

cliquer sur l'image pour accéder à quelques pages de l'ouvrage